论文

“兴”义探赜

摘要

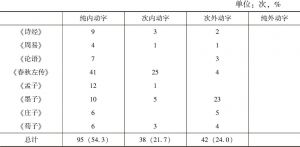

“兴”的起源极早,是中国文化的活化石,具有深厚的文化基因。因此,对它的破解不仅能更好地理解中国美学,而且能更好地理解中国文化以及中国人的思维方式和心理结构。在古代中国,兴不仅存在于巫术活动中,而且存在于审美活动以及伦理活动中。它的影子像幽灵一样贯穿于中国文化的流变演化当中。本文分别从三个方面,即对和“兴”相近的文字进行互训、对“兴”在生产劳动和表演活动中的词性结构进行分析、对“兴”字作为单独概念在先秦典籍中出现的上下文情境进行考察,总结出“兴”的三大主要特征——上举、快乐和节奏,以及这三大特征结合而成的生命律动。

作者

曹元甲 (1987~ )男,哲学博士,湖北大学哲学学院讲师,湖北省道德与文明研究中心研究员,研究方向:中国哲学。