章节

创新能力

检索正文关键字

章节目录

-

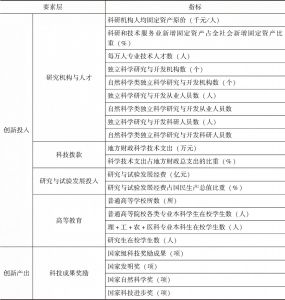

1 城市创新能力评价指标设计

- 1.1 文献梳理

- 1.1.1 基于区域创新评价体系

- 1.1.2 基于内生增量理论评价体系

- 1.1.3 基于创新投入、产出评价体系

- 1.1.4 文献梳理小结

- 1.2 指标设计

- 1.1 文献梳理

-

2 广州城市创新能力分析

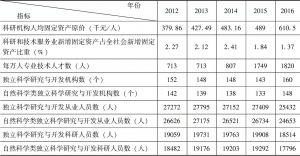

- 2.1 研究机构与人才

- 2.1.1 广州研究机构与人才情况

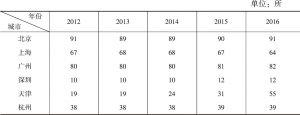

- 2.1.2 各城市科学研究与开发机构情况

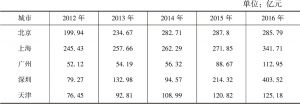

- 2.2 科技拨款

- 2.2.1 广州科技拨款情况

- 2.2.2 各城市地方财政科学技术支出情况

- 2.3 研究与试验发展投入

- 2.3.1 广州研究与试验发展投入情况

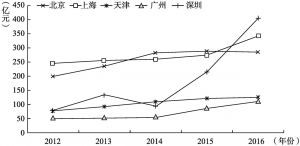

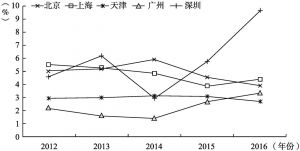

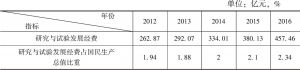

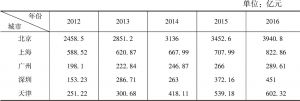

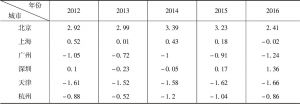

- 2.3.2 各城市研究与试验发展经费情况

- 2.4 高等教育

- 2.4.1 广州高等教育

- 2.4.2 样本城市普通高等学校

- 2.5 科技成果奖励

- 2.6 专利授权

- 2.6.1 广州专利授权情况

- 2.6.2 各城市专利授权情况

- 2.7 技术市场

- 2.7.1 广州技术市场情况

- 2.7.2 各城市技术市场成交情况

- 2.8 高新技术产品

- 2.1 研究机构与人才

-

3 城市创新能力对比分析

- 3.1 城市创新能力评价指标

- 3.2 城市创新能力评估

-

4 制约因素

- 4.1 科技经费投入不足

- 4.2 科技成果转化机制不完善

- 4.3 研发能力与支柱产业匹配不够

查看更多>>>