安徽社会发展报告(2022)

范和生

由于疾病会带来各种各样的痛苦,因此污名与疾病有着重要的关系。在所有的疾病中,艾滋病属于一种具有严重污名化特征的疾病。与此相似的还有肥胖、精神疾病、麻风病等其他疾病。当然,从社会文化的角度,这些疾病具有一定的隐喻性特征(苏珊·桑塔格,2003),这使得某些疾病与污名联系在一起,使其成为某些偏差群体特有的疾病。艾滋病属于这些疾病中的一种,并且其对现代社会产生着越来越大的影响。

艾滋病具有严重污名化疾病的所有特征,包括疾病的致死性、不可治愈性以及无法识别性,这使得艾滋病成为高度污名化特征的疾病,并将其与其他威胁生命的疾病区别开来。学者们对疾病与污名进行了广泛的研究,国外的一些研究认为,由于艾滋病的高危人群往往属于被污名化的群体,如同性恋者、吸毒人群等,他们由于自己的偏差行为而得病,这样艾滋病被社会定义为边缘化群体的传染性疾病,从而形成污名的叠加(Herek et al.,1988)。同时,由于少数民族和穷人往往是艾滋病的高发群体,使得种族、贫困、民族、边缘群体等问题与艾滋病联系在一起,导致与艾滋病有关的污名问题更为复杂。

学者们后来的研究发现,污名不仅影响到患者自身,而且其范围还会扩大,包括影响到他们的家庭成员、朋友、照顾者等。一些实证研究发现,虽然大多数患艾滋病妇女的孩子是健康的,他们没有艾滋病,但是当一个家庭成员有艾滋病时,家庭中的每一个人都受到疾病的影响。孩子和扩大家庭的成员可能出现与病人相似的感觉,包括罪恶感、恼怒、害怕等(Bonuck,1993)。由于与艾滋病有关的污名,孩子或亲属常常生活在秘密的忧伤中,他们被隔离于社会支持和正常的服务之外(Mason et al.,1998)。这不仅增大了他们对于社会支持的需要,同时也使得他们被社会孤立和边缘化。国外学者对于中国国内的研究也证实了这一点。一项对于中国沿海地区的调查表明,85%的被调查者认为艾滋病毒携带者照顾他人的孩子是不安全的;72.8%的被调查者认为艾滋病患者应该被隔离,一半的被调查者认为艾滋病毒携带者应该被惩罚;55.7%的被调查者报告他们将不与艾滋病患者交朋友(Martha B.Lee et al.,2005)。

艾滋病主要有血液传播、性传播和母婴传播三种途径,我国不同地区的致病原因也有较大区别。例如沿海城市更多地由于性传播而致病,而西北和西南地区更多由于吸毒而致病,而中部多个省区则由于血液传播而得病。S县位于中部地区,这里大部分人由于贫困而卖血、因卖血而导致艾滋病的传播。对于这一事实,不管是健康人还是患者都非常清楚。而从人们的心理习惯来看,往往容易将道德判断付诸于疾病之上,将结果与原因联系起来,去追究得病的原因是什么,即社会成员往往视艾滋病患者是否无辜而去认定其是否有责任。因此,从污名与责任推定的关系来看,这些经血液传播而致病的人一般不被认为有较大的责任,因此不存在将艾滋病与偏差行为叠加的情况。这也可以从一些其他研究中得到证实,一位农民说:“我很坦然,不害怕呀,村里人都知道我是卖血得的。这个和城里人得的不一样,他们是因为风流才得这个病。”从维纳的归因理论来看,人们往往不由自主地会对高度污名性疾病加上一种道德判断,对个人能够控制而得病的人/行为产生更大的恼怒;而对于由于个人不能控制的原因而得病的人则产生更大的同情,如由于母婴传播而得艾滋病的孩子或者由于输血而得艾滋病的人。因此对于前者的污名程度更高,而后者的污名程度则更低。对于这里的农民来说,他们自己认为应当得到的是同情和悲悯,而“城里人”才应该受到道德的谴责(景军,2006)。他们认为自己与性生活混乱者、同性恋者、吸毒者的情况有较大区别,他们只是因为贫困而卖血染病,在此之前他们与一般的社会成员没有什么根本的不同,并且他们当初卖血时也并不知道会产生这样严重的后果。因此,相对而言,这里的人们对艾滋病患者的污名往往只是始于前几种因素,即人们害怕死亡、恐惧传染。对于艾滋病患者本身,不存在前面所述的污名的叠加。由于社会成员将致病原因与后果联系起来进行责任推定,导致在现实生活中,一部分患者为了博取他人同情,会有意无意为自己进行无罪辩护。例如一些人实际上是由于性生活混乱而得病,但在谈到自己的得病途径时却说是因输血而得病,以此来获得更大的同情。

由于健康状况的不同,艾滋孤儿的污名状况也存在一定差异。从其健康状况来划分,艾滋孤儿可以分为两类。一类是本身健康的孩子,他们由于父母艾滋病患者的身份而受到影响。他们属于艾滋病污名扩大化的受害者,其污名性质比较单一,绝大多数孩子属于这一类。另一类孩子本身也是艾滋病病毒携带者,他们既受到其艾滋病污名扩大化的影响,又受到艾滋病病毒携带者的身份影响,形成了污名的双重叠加,这部分艾滋孤儿的情况更为复杂。从实际情况来看,这部分孤儿数目相对较少,大概不到10%。

与疾病有关的污名是在特定的时空情境下建构和发展起来的,时间和空间因素成为影响污名的重要因素。下面来分别分析时间和空间因素如何影响污名的建构及污名程度。

时间是影响污名程度的一个变量,随着时间的推移,人们对于艾滋病相关知识的了解更为丰富,对艾滋病患者、感染者及孤儿的污名程度会有所降低。在这个过程中,以下几方面因素的作用更为突出。

一是媒体的作用。通过媒体、公众教育及其他渠道,社会成员对疾病及治病防病的相关知识更为了解,从而有助减轻和降低污名。尽管短期内,媒体在降低污名方面可能起到负面作用,但从长期来看,媒体还是起着正向作用。通过媒体的宣传,社会成员对于艾滋病相关知识的了解越来越多,从而有助于降低人们的恐惧心理,有利于进一步降低污名。

二是权威的作用。这里的权威包括三种类型。第一类是国家领导人,他们属于社会中的政治权威,由于其特定的职务,其行为不只代表他们自己,更起到了一定的象征与符号作用。他们拜访艾滋村、与艾滋病患者接触、拥抱艾滋孤儿等行动给公众传递了一种信号,这促进了社会成员对艾滋病患者态度的改善,起到了降低污名的效果。第二类是一些公众人物,他们担当了艾滋病宣传大使,通过自己的行动促进公众对艾滋病的了解。他们大多是各行各业有影响的人物,其行为更有说服力,更容易起到教育社会公众的作用。第三类是一些信教人士、宗教领导人及专业人士,他们身体力行,通过教育、宣传与动员,也使得污名有所降低。

三是组织的作用。通过政府组织和民间组织的工作,起到示范和教育社会成员、降低污名和增进社会支持的作用。这些不同类别的人在降低污名的过程中所起的作用有些差异,由于特定的职务身份,加上我国社会公众长期以来对于政治精英们的认同,因此他们身体力行的行为有着更大的号召力。当地知情人士的看法也印证了这一点。

其实艾滋病患者所面临的关键问题不是贫困而是歧视。大伙一开始心里都有顾虑,像医生对这方面是最为了解的,他们碰了病人之后还要洗多少遍手,医生就是治病的,他们还那样害怕,那一般老百姓不是更害怕啦!对艾滋病态度的真正改变是在近几年,最主要的还是在温总理到艾滋村并拥抱艾滋病小孩以后,大家的观念开始转变,都想着总理还敢拥抱他们,还不怕死,看来这病不传染,咱们一般人还害怕啥?总理的这一举动比多少广告、花多少钱都管用,比濮存昕的那些广告的作用大多了(T,政府工作人员)。

从这里可以看出,政府领导和公众人物作为社会精英的行为有着更强的社会感召力,往往为更多的社会成员所理解和认同,这是其共同之处。至于政府领导还是公众人物谁起的作用更大一些,不同的人有不同的认识。由于政府领导特有的职务身份,其行为不只代表了他自己,而且代表他背后的机构或者政府对这一事件的看法。因此政治领导特有的权威性,加上民众特有的“官本位心理”,使其作用超出了公益广告以及其他一些文化人士的作用。但公众人物往往可以凭借自身良好的公众形象和影响力来进行社会倡导,从而发挥其独特的作用,这种作用往往是政治领导人无法代替的。相关部门负责人对此深有体会,如卫生部新闻发言人邓海华谈到:“我们为什么要聘请知名人士做宣传员,就是要发挥他们的知名度、他们的诚信度。通过他们的嘴说出来,就比我们这种政府官员说出来要好得多,所以发挥这些公众人士的作用,发挥非政府组织的作用,通过这些对艾滋病能够起到独特的作用”。

在我国艾滋病宣传的过程中,较早介入的如濮存昕等公众人物的行为经过新闻媒体的放大后,对于减轻社会成员对于艾滋病的污名起到了一定作用,也得到相应部门的认可。如中国疾病预防控制中心健康教育所所长侯培森谈到:“首先他有爱心,热爱这项事业,第二他有一个良好的公众形象,很多国外的报纸评论都说他现在是我们请到的公众形象当中最好的一位,所以我希望我们有更多的艾滋病宣传员出现,那么我们这个宣传教育就更加好做,使得我们遏制艾滋病上升的趋势成为可能。只有人人都参与了,我们才能够在政府的领导下,确实遏制艾滋病上升的势头。”尽管这些公众人物的行为与其产生效果之间会有一个时差,但污名随着时间的流逝而降低会成为一个必然趋势,对此高发区的社会公众深有体会。

前几年对这里的歧视还是比较严重的……不过现在好多啦,大家也知道艾滋病就那几种传播途径,也不那么害怕啦(N,高发村一般群众)。

刚来的时候,由于不知道情况,我们自己心里也害怕,不愿意来。但咱是公办老师,让你来你就得来,没有办法。现在在这里一年多,时间长了也习惯了(F,教师)。

现在宣传多了,知道艾滋病就那三种传播途径,也不害怕了。我都知道我们村谁是艾滋病患者,我们还经常在一起聊天、打牌、玩儿(N,高发村村民)。

从访谈材料中可以看出自己亲身接触所起到的降低污名的作用。了解艾滋病的相关知识是降低污名的第一步,是基础;接触或者行动是降低污名的必由之路。了解是降低污名的充分非必要条件,也就是说,了解不一定必然降低污名,但不了解则污名肯定不会降低;同时,接触/行动必然降低污名,但行动需要以了解为基础。刚接触艾滋病时,不管是老师还是相关政府工作人员,心里对艾滋病不可避免地都有惧怕和心理压力。但由于是国家的政策和上级的要求,强制性的政策规定使他们不得不来到艾滋病高发村,这种行动实际上是一种被迫行为。但在这种密切的日常接触过程中,随着教师们对于艾滋病的了解,其污名慢慢降低,促使他们逐渐接纳了患者、感染者以及孤儿。因此,从这里可以看出,个人和他人的亲身接触有降低污名的效果,同时行动还具有象征意义,行动所传达出的信息往往使其教育及说服作用更为明显。不管是他人的亲身接触还是自己的亲身接触,都在一定程度上起到了降低污名的效果。

实际上,污名的降低以至消除与三大因素密切相关,即疾病的治愈、疫苗的发现以及人们对疾病的了解程度。因此降低污名既需要医疗技术的发展与完善,又需要干预及教育方面的努力。而后几个方面都与社会环境因素密切相关。总的来说,降低污名不仅需要被污名化群体自身的努力,增进彼此之间的相互支持,进行污名控制和污名抵制,而且需要改变社会环境,通过社会教育和社会动员,塑造一种更宽容的社会环境,促进被污名化群体的社会融入进程。在这个过程中,大众媒介、精英人物以及非政府组织都起到了相当重要的作用。

由于被污名化群体受到歧视对待,他们往往会联合起来,向“智者”或“自己人”求助,或者增强彼此之间的相互支持,进行污名抵制来维护自身的权益。在这种情况下,被污名化群体会形成一定地域范围内的相对集中,这使得空间与污名产生了联系。

由于艾滋病患者相对集中,呈现出家族性和地域上的特征,患者空间上的聚集对艾滋病相关的污名产生影响,从而形成地域污名化。一些艾滋病患者较多的村、县、市、省往往为人所共知,如一些村庄被称为“艾滋村”。与艾滋病有关的污名使得高发区内的所有人,包括健康者也往往受到污名的影响,他们在就学、就医、用工等领域都受到不同程度的影响。在污名地域化的形成过程中,媒体和非政府组织往往起到了推波助澜的作用。他们往往出于自己的目的,如出于新闻线索或者出于筹款的动机,而倾向于暴露艾滋病高发区的真实地名和艾滋病患者的真实身份。在这个过程中,一些艾滋病患者的实际身份和艾滋病高发区被进一步暴露,这加剧了社会成员对这些地域的刻板印象,使社会成员将这些地区与艾滋病更为深刻地联系在一起,如广为人知的河南上蔡、安徽阜阳、山西运城等地往往面临着这种情况。一些相关研究也提到了新闻媒体中艾滋病话语的社会建构性(景军,2006)。可以说,在艾滋病话语社会建构的过程中,谣言和新闻媒体起到了推波助澜的作用。

从实际调查情况来看,与艾滋病有关的污名在高发村与低发村有较大的差异。在高发村内,由于得病人数较多,彼此情况相近,其污名程度相对较轻。同时,他们会团结起来,采取措施来保护自己的利益,这使得污名程度降低。

在高发村,受到艾滋病影响的孩子已经成为多数,有的甚至占到50%~60%,正常的孩子是少数。他们往往可以团结起来,采取一些策略来保护自己。这样,高发村的歧视情况并不太严重;而在低发村,由于得病人数很少,歧视还是比较严重的(D,非政府组织工作人员)。

这两方面的措施使高发村内的污名程度相对较轻;而在高发村外,在一个较小的范围(比如一个县)内,大家一般都知道哪个村是高发村,这样社区外对整个高发村的污名化程度会更重,大家很容易将整个村庄与艾滋病联系在一起,使得村内健康人也受到影响。

而低发村的情况则与此不同。在低发村内,由于病人是极少数,社区内对病人的污名程度更重。这些病人非常容易被孤立起来,有时还会产生一些严重后果。

我们这附近艾滋病比较少,附近的村里有两个艾滋病人,一个后来有病死了,另一个听说是受不了自杀了(Q,院舍工作人员)。

低发村内的患者人数较少,其污名程度相对严重,这导致被污名化的个人心理压力增大,不良情绪积累又没有缓解的渠道,最终产生严重后果,如前面提到的自杀。而从社区外来看,由于得病人数少,不存在对整个社区的歧视,污名程度反而较轻。因此,空间与污名的具体情况如表5-1所示。

表5-1 空间与污名

从这个表中可以看出空间与污名的关系,污名状况在高发村与低发村、村内与村外呈现出较大的差异,社区的边界非常明显。

在西方社会已有的研究中,研究者证实了污名的对象不只是患者本身,后来其范围还有所扩大,患者的家庭成员、照顾者、朋友也往往受到污名的作用。这种情况在东方照样存在,例如这里的艾滋孤儿属于艾滋病患者的家庭成员,由于其父母的艾滋病患者的身份,他们受到污名扩大化的影响。同时从实际情况来看,由于人们缺乏艾滋病相关知识,加上乡村地区人们的偏见,污名的指向对象不光是“人”,在某些情况之下还涉及“物”,从而形成“污名物化”。如下面的内容所述。

前几年对这里的歧视还是比较严重的。像我们市里的一个司机来这里钓鱼,这里的村支书特别热情,还专门跑到外面给他买鱼放到塘里钓。最后钓上来的鱼要给他,他想着是艾滋村的鱼,一个都不要。搞得人家村支书也怪不得劲儿的(X,政府工作人员)。

刚开始到艾滋村时,村民对我们非常热情。我们到村民家里,他们给我们倒水,我们都不敢喝。给我们摘院里的黄瓜,我们也不敢吃。后来慢慢了解多了,也不害怕了,想想也是,他有病,他家里的水、他种的菜又没有病毒啊(X,政府工作人员)。

以上这些都是当地政府工作人员的亲身经历。与一般社会成员相比,这些政府工作人员具备更多的艾滋病方面的知识,从理论上说也应该比一般社会成员更不害怕艾滋病。但实际情况并非如此,他们也与其他社会成员一样,从心理上对艾滋病患者以及他们接触过的物品存在天然的恐惧。了解是行动的第一步,但了解并不等于行动本身。从这里可以看到,污名的对象指向多种多样,不仅包括人,还指向物。这里表现为包括艾滋病村或艾滋病患者的农副产品以及其他东西,如家里的水。“污名物化”是在人们知识缺乏的情况下,个人由于心理上的恐惧造成的。具体表现为不光对艾滋病患者本人采取排斥态度,而且对与其有关的一切事物,包括其种的菜、水果、粮食以及养殖的产品均采取拒绝和排斥态度,鲜明地表现为不接受、不购买,从而导致污名的物化。

因此,污名物化是在社会公众在缺乏艾滋病相关知识的情境下,艾滋病患者在地域范围内的相对集中使得污名扩大化而产生的必然反应。这使得污名的范围进一步扩大,导致了进一步的社会排斥,使得患者、感染者以及孤儿的社会生活受到进一步影响。

污名的影响涉及多个领域,其后果是歧视与社会排斥。从现实情况来看,婚恋、教育和人际交往领域的污名最为明显,其程度也最为严重。但也应该认识到,在被污名化群体内部,由于时间、空间以及具体社会情境因素的影响,每个个体的污名程度存在较大差异。

(1)婚恋领域。这一领域的污名最为明显,影响面最大,程度也最为严重。

我认识的一个人卖血得病,后来死了。他的老婆也死了。他的孩儿(儿子)长大了,现在有二十来岁吧,虽检查说没有病,但没有人敢和他结婚,大家都害怕,万一啥时候发病了咋办?老百姓都怕,能离他们远点儿就离远点儿(O,知情人士)。

艾滋病人家庭的小孩儿虽然是健康的,人家也忌讳,也不愿意和他们结婚,人家觉得摊上这个情况倒霉(K,社区领袖)。

S县主要是TZ乡艾滋病人比较多,并且主要是在X村。前几年曾经有不成文的规定,这个村子的男的不能娶外村女的,这个村的女的不能嫁到外村去。后来,这个村里没有卖血的人都想办法慢慢搬走了,人家嫌受影响,怕背上这个不好的名声,影响自己小孩儿找对象(P,政府工作人员)。

现在这几个地方是艾滋病高发村,周围人都知道。这几个村小孩的结婚恋爱成问题。“男不外娶、女不外嫁”,其他村的人不敢和他们结亲,现在这几个村的小孩长大后流落到城市中的不少,有的出去打工,有的到城市里乞讨、小偷小摸等(T,政府工作人员)。

现在艾滋孤儿的男婚女嫁比较困难,虽然他们大多数没有病,别人还是心里忌讳(X,政府工作人员)。

俺周围也有两个是艾滋病的,人家一般都不愿意说,宁愿不拿国家给的钱也不说,害怕影响到孩子以后找对象(Q,院舍工作人员)。

害怕传染和对死亡的恐惧使得社会成员采取了一致的做法——孤立与排斥,传言的作用使污名加剧。患者地域上的相对集中导致污名地域化,使得污名范围扩大,波及高发村内与艾滋病无关的家庭,迫使他们最终离开。高发村内的人们非常敏感,他们很容易将一些生活事件与艾滋病联系在一起。

大家心里都清楚这里是高发村,外面的人来这儿十有八九是因为这事情。外面的人来这儿进谁家他们都关心着呢。进了谁家,别人就开始在背后怀疑,是不是他家人也有病(ZH,社区领袖)。

在同一个社区内,健康人与患者的策略有所不同。健康人的策略是把患者甄别出来,以保护自己及家人;而患者(尤其是家中有接近适婚年龄孩子的患者)的策略是隐瞒疾病信息,以避免污名。但在熟人社会,要做到这一点非常困难。一旦暴露,还会导致恶性事件发生。

像我们村另外一家,这女孩儿的娘家婆家都是俺们村的。结婚时不知道男方父母有艾滋病,后来都结婚有小孩儿了,女方父母才知道男方老人有艾滋病。这时候也不可能再退婚了,但女方父母觉得心里不舒服。后来小两口一生气,女方父亲就把女儿留在自己家,不让她再回(婆家)去。男方叫(女方)了几回都叫不回去,心里就有意见了。一次又去岳父家里,两人争执起来,结果把他老岳父身上扎了好几刀。后来送到医院,现在老头活过来了。那儿子后来也被抓住,还被判了刑(K,社区领袖)。

婚恋领域是人际交往中接受程度最高的一个领域,社会成员即使能够在其他方面接受这些儿童或者为他们提供帮助,但却很难同意让自己(或自己的孩子)与他们结婚。这是认同度最高的一个层面,属于量表上的困难项目,具有最高的接受和容忍度,而大部分社会成员难以达到这个程度。当然,艾滋孤儿在婚恋领域受到的拒绝也与社会心理因素有一定关系,这是一种非常实际的考虑。从社会心理因素来看,社会成员认为艾滋孤儿失去父(母),成家后没有人帮他们操心家庭事务,又得不到外来的经济援助,家庭负担会更为沉重。同时,在周围人士都采取孤立态度的情况下,突破这一点需要极大的勇气。污名在婚恋领域的影响范围最大,只要父母中的一方有艾滋病,不管其是否在世,子女均受到影响。

(2)教育领域。除了极少数辍学的孩子外,大多数受到艾滋病影响的未成年人处于学龄期,学校成为他们一个重要的生活场域,这使得教育领域的污名凸显出来。教育领域的污名有多种表现形式,最严重的是有艾滋病的儿童无法入学。

以前在俺们村里时,小J要上学,村里的学校不敢收他。校长害怕收了他,别的家长不让他们的孩子上学。校长对我说,我如果不让你孩子上学是违反《义务教育法》的。但你孩子有病,让你孩子上学,小孩子整天在一起玩,难免有个磕磕碰碰,别的家长不放心。他们都把孩子转走的话,我们学校也没法办(下去),我们也为难(Y,艾滋病患者)。

众多家长对学校形成制约,他们通过消极的抵抗方式——转学来使学校服从自己。而学校迫于压力,不得不考虑大多数家长的意见。当然,校长也非常清楚国家关于义务教育的规定,他采取与艾滋病儿童家长协商的办法来解决问题,使这些家长认识到他们的难处,不再让学校为难。在此过程中,学校起了“和稀泥”的作用,以达到避免冲突的目的。患有艾滋病的儿童在教育领域受到污名与社会排斥的情况并非个案,类似情况也可以从其他地方的实际情况中见到。

在其中一个高发村,由于健康的孩子纷纷到外村上学,本村小学学生人数越来越少,无法继续办下去。现在本村已经没有小学,孩子们都是在外村上学。而在另外一个高发村,由于健康的孩子纷纷转移到其他村子的学校上学,致使现在村中小学只有十来个学生,他们大都是与艾滋病有关系的,由于别的学校不收,属于想转也转不走的孩子(摘自调查笔记)。

从这里也可以看出,对于已经患艾滋病的儿童的污名与社会排斥是一个非常普遍的现象。这里并不存在对孩子的有罪推定或者与疾病来源途径的双重叠加,因为大家都很清楚孩子的得病途径,对这些孩子也非常同情。但是同情根本无法抵消人们对于死亡和传染的恐惧。对于这一点,家长以及亲戚的担心和忧虑比较普遍,这也可以从另外一些知情人士的话语中得到印证。

……对于本身有病的孩子,情况就比较复杂了,他们上学是比较麻烦的。主要是家长考虑得比较多,担心传染。而学校受到这方面的压力,也往往不太敢接收这些孩子(D,非政府组织工作人员)。

孩子整天在一起,难免有个磕磕碰碰的,你让健康孩子和有病的孩子在一起,万一给人家(健康的孩子)传染了怎么办?我看L手上裂着口子,天天跟小J在一起玩我就挺担心(RB,院舍工作人员)。

孩子们整天在一起玩,打打闹闹的,难免有个皮肤破损的情况出现。小孩子又不懂得自我保护,万一感染了怎么办(X,政府工作人员)?

上述的人员,不管政府工作人员,还是非政府机构工作者,他们专门从事这方面工作,他们对于艾滋病相关知识的了解程度比一般人要高,他们对于将自己的孩子与患有艾滋病的孩子放在一起,也是比较担心。这也从另一个侧面证实了家长的担忧心理存在着更为普遍的基础。一些非政府机构的实务工作者,他们对于将自己的孩子与艾滋病患者、艾滋孤儿放在一起,也存在非常严重的担忧心理。

现在和他们(指小J及其母亲Y,两人均为艾滋病患者,且已经发病)整天在一起,说是不害怕,但心里还是有那个感觉的。我的孩子整天和她的孩子在一起玩,互相喂东西吃。我的孩子喂她的孩子吃东西我倒不怕,她的孩子喂我的孩子时我心里还是挺担心的。孩子小,整天在一起玩,我们也不可能天天看着,加上小孩子有时也难免磕磕碰碰的,还是有点不放心(R,院舍负责人)。

这种同样的心理也从RW那里得到证明。

小J特别喜欢我女儿,他俩整天在一起玩,我也担心小孩子不会保护自己,难免磕着碰着。我都是在看到孩子手上有伤口时,教育她别跟小J待在一起。但我们也不可能时时看着,只能让主保佑她健康吧,我们也没有别的办法(RW,院舍工作人员)。

在实地访谈中,也曾经见过RW对小J说过:“妺妺现在手破了,你现在不能碰她。要不,你的病也会传染给妹妹的。”(摘自调查笔记)

教育领域污名的产生与以下几方面因素相关。首先是艾滋病的致死性和传染性使家长对疾病充满恐惧,他们害怕将自己的孩子与艾滋孤儿放在一起,担心会使自己的孩子受到传染。其次与孩子的自我保护能力欠缺有重要关系。由于年龄和认知方面的限制,孩子们不具备完善的自我保护能力,这无形中扩大了孩子感染疾病的可能,也加剧了家长对于传染的恐惧。最后与家长对子女的爱护关系密切,他们要尽可能地保护其子女的安全。普通的社会成员没有艾滋病传播和防治方面的专业知识,他们自然不愿冒风险将自己的孩子与有艾滋病的孩子放在一起,从而使自己的孩子处于潜在的危险之中。不论职业、地位、身份如何,保护自己孩子的安全是每一个父母的本能。这些因素的相互作用使得污名在教育领域广泛存在,其主要对象是本身携带艾滋病病毒或已经发病的孩子。

(3)人际交往领域。人际交往领域的污名主要是孤立、不来往等,这在熟人社会的农村表现得尤为明显,主要表现在农村家庭的一些大事上面,如红白喜事、修房盖屋等。

前几年村子里歧视得非常厉害,别人都不敢到这里来,红白喜事也不来往。都是这块儿的人自己处理。有病的和有病的来往,没病的和没病的来往。他们之间要打架什么的,大伙也不敢去劝架,万一他急了,给你身上抓破了怎么办(ZH,社区领袖)?

艾滋病患者在社区内的公共领域受到孤立与歧视,也使社区内成员迅速分化为两个阵营,即患者和健康者。在这种情况下,艾滋病患者会团结起来,彼此寻求支持,如有矛盾时尽量自己解决。但在无法自己解决的情况下,他们也会寻求社区领袖的调解,俗称“说事儿”。在这种时候,尽管社区领袖存在一定恐惧,但在大多数场合,他们也不得不进行调解。人际交往领域的污名会在不同场域、不同情境中出现,比如刚才提到的农村的红白喜事、修房盖屋,甚至宗教活动中。

我是信基督教的,前几年我们村没有教堂,就到外村去做礼拜。那时还受到人家的歧视,比如不让我们用别人的东西,让我们自带碗筷,规定我们村的人只能坐在一块地方,不能坐别的地方(W,艾滋病患者)。

污名体现在诸多生活事件中,这些生活事件相互作用,又促进了污名的社会建构,加剧了人们对于疾病的恐惧,使得艾滋病患者进一步受到歧视与社会排斥。

与艾滋病有关的污名不仅使成年人受到影响,而且使儿童也受到影响。但儿童的交往范围、方式与成年人又存在较大的差异。由于儿童的交往范围有限,更多的是与同龄人交往,人际交往领域和教育领域的污名往往相互交织,进一步加剧了污名程度。同时,由于儿童的心理发育还不成熟,比较脆弱,他们对污名的感受更为明显。

我碰到一个十二三岁的小孩儿对我说:“我恨所有人,恨不得弄炸药把他们都炸死。”这话听了让我很害怕,这小孩儿现在这种心态,长大后怎么办。他对别人有这种仇恨在很大程度上是由于别人对他的孤立造成的。周围人一知道他爸爸妈妈是艾滋病人,马上都躲得远远的,在学校里也没有人与他说话,离他很远,也没有人跟他交往(T,政府工作人员)。

从这里可以看出,父母艾滋病患者的身份使孩子污名化,导致孤立与歧视,使他们心理上受到较大的影响。在被污名化的情况下,被污名化群体采取各种措施进行污名控制,以获得社会支持,降低污名。但由于被污名化群体地域上的相对聚集和熟人社会的特征,熟人社会的污名控制策略具有自己的特色。

(1)污名控制策略概述。

采用不同的方式,可以将污名控制策略进行不同的分类。从被污名化的群体有无意识的角度,可以将污名控制策略区分为有意识的污名控制策略和无意识的污名控制策略。有意识的污名控制策略是指患者出于避免污名的目的,而隐瞒其疾病信息;而无意识的污名控制策略主要基于贫穷以及患者对于疾病的无知。两种污名控制策略相比,在有意识的污名控制策略中,患者及其家人所起的作用更大,他们有其明确的目的与手段去进行污名控制,其目的是为了避免污名与控制污名;而无意识的污名控制策略则没有这些手段与目的,只是由于当初没有去医院检查,无法清楚地判断其病因而形成的。不管是有意识的还是无意识的,其后果大同小异,实际上都达到了避免污名和控制污名的目的。

由于贫困以及社会成员的无知,还有农村医疗条件落后等因素,使得村民对待疾病的态度往往是得小病扛过去、得大病才会想到去医院,这样使小病拖成大病。还有一些人发病后根本没有去医院看病。再加上艾滋病发病时没有明确的症状,往往表现为其他疾病,这样使得一些青壮年虽然死于艾滋病,但由于没有去医院检查,其家人及周围人并不知道病因,都以为是其他疾病。现在家人只知道其死亡的各种症状疑似艾滋病,但无法做进一步的确认。

……一年多以前,俺儿子去世,由于没有钱看病,也没有去医院,所以到现在也不知具体是什么病,只是有发烧、呕吐等症状(U,一般群众)。

这种无意识的污名控制策略与贫困、治病防病意识淡薄以及长期以来的“小病不算病、大病才去看”的传统密切相关,客观上起到了控制污名的作用,使得其家人及孩子避免受到与艾滋病有关的污名的影响,但也往往造成“小病拖成大病、大病致死”的困境。

而在有意识的污名控制策略中,可以将其区分为隐瞒与暴露策略。持这种看法的学者相对较多,污名控制策略实际上是从完全隐瞒到完全暴露的一个连续统,被污名化的个人的选择往往处于这个连续统中的某一点上。当然,这往往是被污名化群体的个人有意识的选择。由于艾滋病具有不可识别性,也就是说,这种疾病在不发病的时候难以识别出来,这就为个体有选择地暴露创造了条件。在这里,健康状况是一种重要的影响因素,即如果已经发病,表现出疾病的各种特征,会使别人意识到,这时污名控制就起不了多大的作用。由于污名的作用,社会支持的效果发生变化,即社会支持不一定导致正面的效果,在某些情况下,社会支持的效果可能发生偏差,导致存在负面的效果。

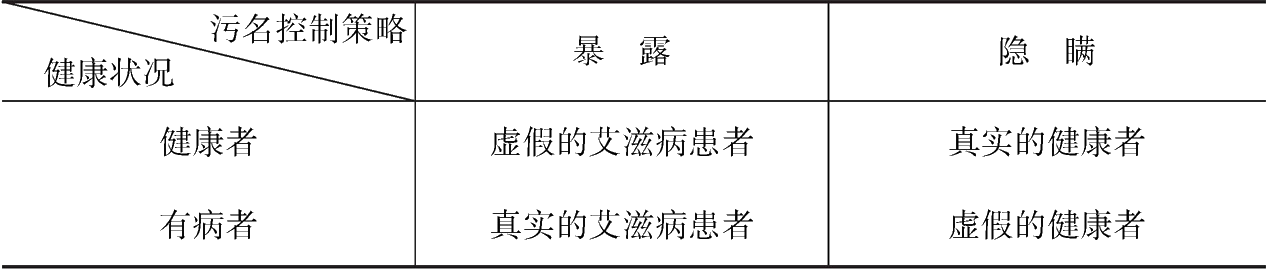

由于社会支持与污名共同作用于艾滋病患者,他们会基于自己的现实情况进行理性选择。在其他因素大致相同的情况下,个人预期得到的社会支持越多,越有可能采取暴露策略;反之,个人越有可能采取隐瞒策略,以控制污名,减少社会排斥。由于个体的污名控制策略是一个动态过程,在这里涉及时间的作用,即个体对前段时间暴露/隐瞒策略效果的总体评价,其往往会根据前一阶段暴露的结果而对后续行为进行修正。如果个人采取暴露策略后得到较多的社会支持,就可能继续采取暴露策略,即对更多的人在更大范围内暴露;而如果个体得到的社会排斥超过社会支持或者超过其心理预期,则可能以后采取隐瞒策略,即不再对其他人暴露自己的真实情况。个人的污名控制策略执行得好,则得到更大的社会支持;执行得不好,则带来社会排斥。但个人的污名控制策略受到其个人健康状况的严重影响。如果个人出现发病症状,将使其隐瞒策略进一步受到限制。如果将他们的污名控制策略与健康状况进行交互分类的话,会得到以下结果。如表5-2所示。

表5-2 健康状况与污名控制策略

从现实情况来看,目前实际的艾滋病患者和艾滋孤儿的人数并不确切。现在的实际数字其实是采取暴露策略的患者和虚假的艾滋病患者的集合,并不包括那些采取隐瞒策略的艾滋病患者。尽管从理论上说,可以对所有采取暴露策略的人进行检测,以剔除掉那些健康者。但由于目前自愿检测的限制,这一点往往难以达到。因此,从现实情况来看,由于条件所限,只能以政府部门实际统计的数字为准。

(2)由于熟人社会对于个人的污名严重,有时会导致更为激烈的污名抵制方式——反抗。

在一些地方,尤其是一些患者只占极少数的村庄,他们在人际交往中往往受到孤立。由于他们大多是卖血得病,他们会认为与其他形式得病的人比较起来,自己更为无辜。因此他们会觉得受到孤立是一种不公平的待遇,进而会采取一些措施进行反抗。

前几年,大家对艾滋病不了解,与病人不交流,歧视他们。有的病人心里有看法,觉得自己委曲,要报复别人,他们就抽自己的血打到西瓜里,打到猪身上,打到浴池的水里,想这样把病也传给别人,吓得大家那阵儿都不敢买西瓜、买肉、去洗澡。现在好多了,大家也了解了。其实那些病人也不了解,那样根本不可能传染给别人的。像浴池里的水温那么高,早把病菌杀死了(X,政府工作人员)。

她可厉害了,前一阵还总想着去告这个告那个。你也不想想,就是告了,你的病不也好不了吗?要不是她自己有这个病,孩子咋会有(Q,院舍工作人员)?

在高发村,受到艾滋病影响的孩子已经成为多数,有的甚至占到50%~60%,而正常的孩子是少数。在这种情况下,这些孩子往往可以团结起来,采取一些策略来保护自己(D,非政府组织工作人员)。

……正因为受到歧视,我们村又没有教堂,一部分人就聚集在我家里做礼拜。大家互相鼓励、安慰,取得帮助,现在聚集在我家里的人大概有300人吧(W,艾滋病患者)。

由于受到污名的影响,这些被污名化的群体采取了种种手段进行污名抵制,甚至包括采取更为激烈的手段,也有的从宗教那里寻求安慰或支持。在这里,宗教成为一种获得情感寄托和得到社会支持的手段。与此同时,正如戈夫曼所言,被污名化的群体还可能寻求“自己人”或者“智者”的帮助,一方面得到心理上的支持及安慰,另一方面通过这种方式来共同保护自己的利益,以达到降低污名的目的。

(3)在熟人社会,病人难以在社区内有效地进行污名控制,其隐瞒策略往往无法起作用。

艾滋病人为了避免污名,往往隐瞒自己的疾病信息。但在熟人社会,往往难以达到隐瞒疾病信息的目的。

我的病一直不好,后来想起来生第一个孩子后总是发烧、呕吐,检查了许多次,都没有检查出来是什么病。后来想到输过血,就去检查艾滋病,结果我和儿子有,女儿没有。慢慢地大家都知道我得了这个病(艾滋病),我也不知道别人咋知道了,“好事不出门,坏事传千里”(Y,艾滋病患者)。

像那几个高发村,大家都知道,所以一般人不愿意与那儿的人结婚成家。不过也不是高发村里的人都有病,一般一打听就可以知道真实情况,一个村里的人熟得不得了,他能瞒得住谁啊(T,政府工作人员)?

在熟人社会,由于社区成员世代居住在一个地方,长期共享一个生活场域,他们彼此之间非常熟悉。在这种情况下,疾病信息是否暴露以及如何暴露往往不是患者个人能够控制的,传言起到了相当重要的作用,对于艾滋病这样一种污名化特征强烈的疾病来说更是如此。但“无风不起浪”,熟人社会的传言最终被证明是真实的。

疾病阶段也会对患者的污名控制策略产生一定的影响,没有发病的人由于其症状没有显现出来,采取隐瞒有时还能够达到目的;但对于已经发病的人,由于其症状已经凸显,加之宣传力度的加大,使得社会成员往往对疾病的症状非常清楚,患者及其家属即使隐瞒也达不到目的。

去年夏天孩子穿着小裤头,身上起了一块儿一块儿的,整天在村里跑着玩。别人都看见了。你跟人家说,你孩子没病,人家会说,你孩子没病咋会身上弄成那样?人家根本不信。这样时间长了,别人就知道孩子有病了(Y,艾滋病患者)。

在熟人社会内部,由于社区成员相互熟悉,患者尤其那些已经发病的人是难以隐瞒疾病信息的。疾病信息通过口耳相传的方式为整个社区内的成员所共知,成为整个社区共有的秘密。但被污名化的群体到了社区之外,由于相互陌生,他们有更大的可能进行污名控制,以避免歧视与社会排斥。

有的艾滋病人的小孩儿就出去打工,到外边找对象,这样别人不知道他家里的情况,有的是等感情深了或有了小孩儿才回来,有的根本就不回来,反正在哪里都是生活(ZH,社区领袖)。

(4)熟人社会和污名地域化导致地域的污名控制策略——地域概化和地域隐瞒。

地域概化。在地域污名化的情况下,被污名化群体采取了一种污名抵制策略——“地域概化”。即他们离开村庄到其他地方,包括外县、外乡、外省后,往往将自己的地域概化,不说自己的村庄或县的名称,而直接说所在市或省的名称。这样,别人不会将他们与艾滋病或“艾滋村”联系起来,以达到避免污名的目的。

村里的小孩儿长大上学或是到外地打工,到ZH、到GD等地,一般不说是这个村子的,说是ZZ的。反正ZZ市这么大,别人一般不会把他们和艾滋病联系在一起(ZH,社区领袖)。

地域隐瞒。这是地域层面的污名控制策略,主要表现为不公开地谈论、讨论与艾滋病有关的事情,也不鼓励非政府组织进行有关活动。高发区大多是经济上较为贫困的地区,当地的重要任务是招商引资,发展经济,摆脱贫困,这也是消除卖血及其他不良行为的根本措施。但在艾滋病被严重污名化的情况下,一个地方一旦公开,往往带来的是整个地区的污名化,这是高发区的地方政府不愿看到的。因为任何一个地方都不愿意将自己这个地方与艾滋病联系起来,不论其实际上有没有艾滋病患者,得病人数有多少。在这种情况下,他们采取了地域隐瞒策略,以达到避免地域污名的目的?

县、乡政府一般不愿多说这类事情,他们认为丢县里的人,影响政府的形象。因此在进行艾滋病的宣传时,县里一般都不太愿意,即使给钱也不行。例如,一个发廊愿意让G(某个非政府组织)在自己门前搞活动,宣传艾滋病相关知识,也借此宣传自己。结果县里不愿意,最终活动还是中途流产。其实,他们最主要的是担心将整个地方与艾滋病联系在一起(摘自调查笔记)。

一般来说,不搞这个的或与这个(指与艾滋病有关的工作)没有多大关系的人是不太清楚具体情况的。像这种事情,谁会整天去大张旗鼓地宣传,说自己那里是艾滋病高发区呢(E,政府工作人员)?

地域隐瞒使得外地以及本地不从事与艾滋病有关工作的人,对当地艾滋病状况了解甚少。这导致了积极和消极两个方面的效果。从积极的方面来说,由于地域隐瞒,避免了整个地区被污名化以及随之而来的歧视与社会排斥;从消极的方面来看,这种策略使得外来的救助资源难以到达本地,患者难以得到外界的帮助,社会公众也难以认识到艾滋病预防及救助工作的重要性与迫切性。

熟人社会的污名最明显地表现在婚恋领域、教育领域与人际交往领域。由于发病者群体在地域上的相对集中以及熟人社会的影响,导致空间与污名的关系密切,污名程度在社区内外呈现出较大差异。熟人社会相互熟悉的特征也影响到个体的污名控制策略,个体的隐瞒策略难以在社区内起作用,疾病信息往往成为整个社区共有的秘密。同时,出现地域概化和地域隐瞒策略。

©️本文版权归作者 【社会万象】 所有,任何形式转载请联系作者.