李渔生活美学研究

杜书瀛

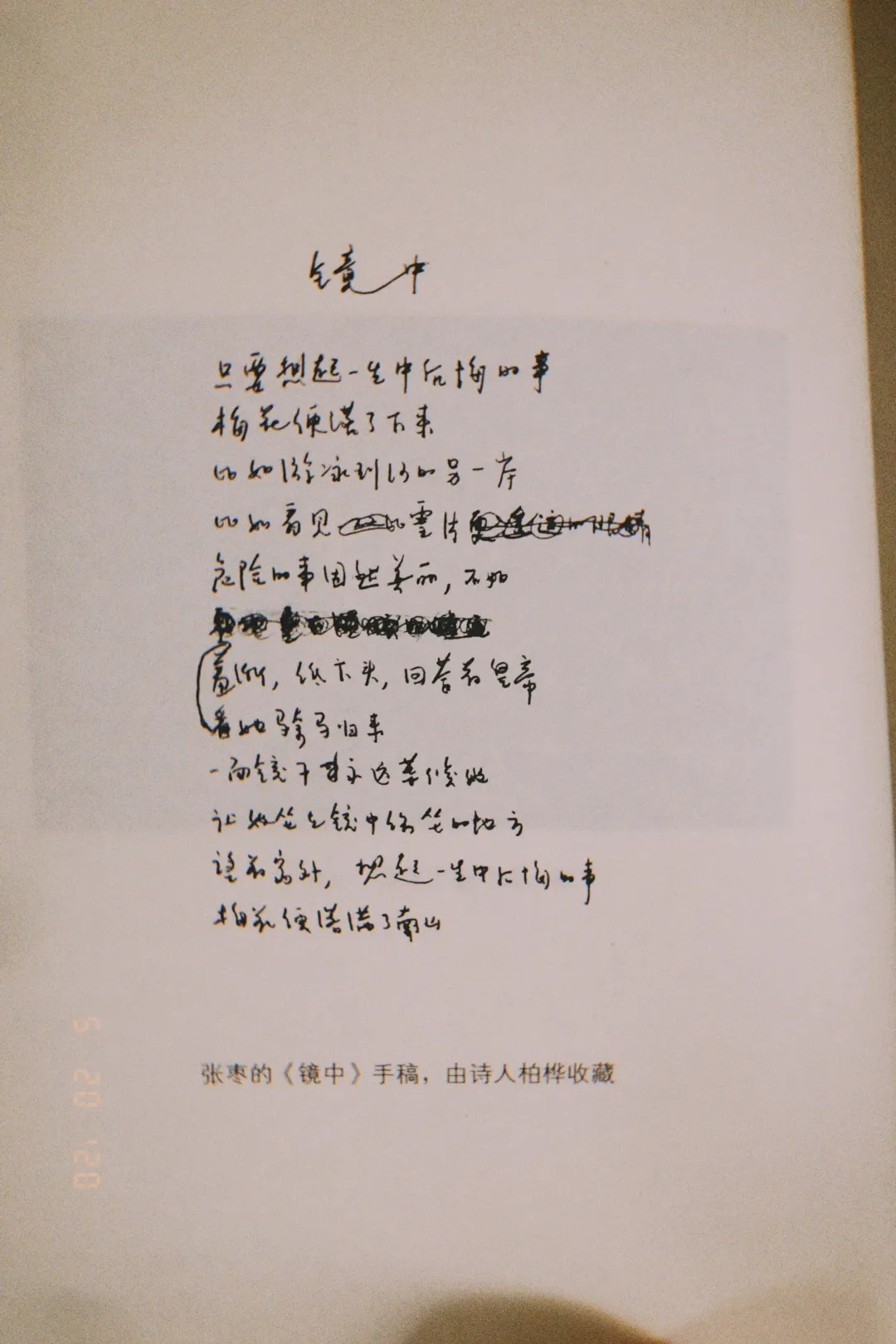

(张枣的《镜中》手稿,由诗人柏桦收藏

选自《春秋来信》 北京十月文艺出版社 2017)

“追忆似水年华”,张枣曾明确以这一短语作为一首诗的标题。

当诗人追忆年华,他是在倾听时间的声音,同时把这声音对应成语言的节奏。“时间是节奏的源泉。一首诗是重构了的时间。”在时间的声音与倾听中,诗人与读者皆能获得空间的共在。

时间的声音从消逝者的幽暗领域飘来,注定要超越时间,化解心灵在苛刻的时间里的漂游感,在倾听中获得一次次的复返与充盈。因而,“追忆”为我们带来永恒性的东西:“记忆是具有确定性的东西,——因为记忆能把过去带入现在,从而将过去从易逝性中挽救出来。”

张枣极端完备、敏感地在现代汉诗里写出了对流逝的痛感,他对时间的节奏有着发乎天性的恬美倾听,又和谐地以语言回应源自时间的吟唱。如果我们细加品味并悉心洞察,就能发现,张枣的每一首诗几乎都与时间有关:追忆、倾听时间的声音、对此刻的怀疑、由时间带来的问题、写作对时间的挽留,终至上升到死亡。时间主题在他那里一开始就是一个相当自觉的哲学命题,也是一个刻骨铭心的存在主题。

一个诗人的早期诗作,如果说并非每一首都能在艺术上表现出成熟,却总能暗示着他日后创作的精神历程,并最终通向其诗歌世界的核心。年轻诗人践履艺术家的天性承诺、忠诚于美学要求和规律时,不经意就把生命的饱满灌注进每一次创造,即使是那些偶一为之的诗篇也能渗透出其一以贯之的东西,那构成一个诗人诗学核心的胚胎。

(诗人张枣,肖全摄)

据称,在重庆读书时,张枣有一次在歌乐山上拍着一棵树说,这棵树,我再拍,就是下一刻了,前一拍已经消失了。而他的一个奢侈领域就是收藏记忆与书,书其实是文字化了的记忆,归根结底他收藏一切记忆:个人的、文化的、诗的。让我们回到他那些《星辰般的时刻》:

我第一次真正的痛楚

白色阻碍透明

露珠在自杀

你赤裸如四壁

我们第一次,多么洁白

数学般的漂亮

繁忙的温度侵犯我

光亮和肌肤倒悬

你是一段肢解的流水

夜晚用你绞死我

清爽的图案燎伤我

皇帝我紫色的朋友为我哭泣

这是一首烙着青春印痕的诗,用语激烈而左突右击,意义在浮现与闪躲中游移,一种莽撞的语气似乎在发泄着青春的热情与无名的“痛楚”,那“痛楚”来自身体,却并不仅仅是青春期的简单的力比多,一种“赤裸”、单纯的“痛楚”,那里潜伏着与生俱来纠缠他的东西,一种命定的“道成肉身”的痛感。

从这“第一次真正的痛楚”开始,记忆启程,生命时间有了新的起点,记忆以前的时间对于个体来说几乎是不存在的,关于痛楚的记忆则更是诗性生命的开始,因而会有:“我们第一次,多么洁白/数学般的漂亮。”“洁白”呼应此前的“白色”,皆印证着“第一次真正的痛楚”干净、深刻,可以“阻碍透明”——这是使时间得以停止的痛楚。

在痛的真切、纯粹中,诗人用了“侵犯”“肢解”“绞死”“燎伤”“哭泣”这些猛烈的词,浸透了青春的力量与无可阻碍的美与伤逝。

仿佛从一开始,诗歌与命运就预言了张枣一生难以释怀的绝望,它从青春与爱情的幻灭中来,在《镜中》达到顶峰,美得入骨,也美得绝望。

接下来的诗节转换为一种类似迷乱的“狂喜”与迷惘的“甜蜜”:

甚至月亮也展开保佑我的白门

台灯熄灭十点钟的散步

碎纸迷惘如抚摸

你要我忘记贴近的深巷

老人一年一年,充满了窗户

甚至一杯映照的星辰

甚至左边少年般的拂晓

眺望的衣架纤弱地支撑

昨天潮湿的风向

我多么洁白呵,如

你出世之前的空气

你曾是更为真实的石榴花

“甚至”一词出现了三次,每一次都拓开时间的延宕,似乎想要时间静止。但每一次的延宕又正显示出时间的推移。

“碎纸迷惘如抚摸”,张枣把写作与身体感受统一起来,“碎纸”意味着写作的失败,也是时间的流逝,越甜蜜,越迷惘,越难以忘怀时间的“残酷”:“老人一年一年,充满了窗户”,虽然“你要我忘记”,但这恰恰无异于提醒“我”,仿佛“你我”是背着时间“偷欢”。

甚至这星辰般的时刻,甚至“少年般的拂晓”,也终将过去。而“我”回望昨天,进一步回望“你出世之前的空气”,那时“你曾是更为真实的石榴花”,仿佛真实的永远是过去,此刻只是虚幻,仿佛“我”已一夜老矣。

在张枣的诗中充满着时间之伤,他深谙生命中所有的时刻都像流星,尽管他总是用最美的语言抓住此刻,极尽生命的微妙与美妙,但那终归是诗的,而且在诗中,也常常是转瞬即逝的,或许在下一秒、下一行诗句,他的笔触就转换了。

他交替地写出了心境在时间里没完没了的变幻莫测——在现实中,他则为此受尽折磨——虽然这在《星辰般的时刻》这首短诗中还是初露端倪,但正如我们已在《跟茨维塔伊娃的对话10》中所感受到的,那种转换的极致成熟与飞跃。

《星辰般的时刻》每一节意味着感受的一次转换,在转换中又渐次上升,如螺旋塔,诗的结尾则混溶了前面的感受,在对永远是过去的生命的回忆里,夹杂着无可奈何的赞叹、肯定与哀伤。

螺旋塔的结构是迂回的,它是对时间的一次次挽留而非遵循时间的直线运动所必然呈现出的一种结构。当一首诗在一个结构里成型,它便铭记并呈现了时间,也战胜了时间。

美丽与消逝,真实与虚幻,似乎正与写作中的沉默与诞生相呼应。

张枣在《四月》中写到:四月的沉默会诞生极端的美丽。这种美丽在张枣那里是一种甜蜜的声音。他甚至因此而创造了“甜”的汉语声音诗学,一种异常感官的诗学现象,纵使在他写最激烈的内心挣扎的诗篇时他的语言也总是“甜”的。

这固然得益于他的语言天赋,他“精通汉语声音诗学”,他一贯为人所赞誉的声音,如陈东东屡次谈及张枣“声音里有一贯的滋润和甜适”“说话的甜蜜程度”和“声调的甜蜜”。

张枣的声音诗学,除了源自他自身作为一个完美的发声体,也得益于他对世界的倾听以及对于隐秘之声极精微的辨析。

极端地说,这种倾听是对沉默的倾听,它是对另一世界的探入。正是在沉默中,在剔除了人为的喧嚣中,诗人得以行走在丝绸般宁静的世界,为我们带来那另一世界的奇珍异宝,因而他的诗歌总是充满来自“异域的芳香”(波德莱尔语)。

对沉默的倾听隐含着张枣后期关于诗歌写作的一条工夫路径:枯坐——其实也是一种不得已的生活状态:孤寂,这一路径最终又通向“幻觉的对位法”的诗学发明。在枯坐里凝神静听,逼向那万籁俱寂处,赋予沉默的幻象以旋律,仿佛游进时间的琴弦,在“嘹亮的、金属的默然”里发出温柔的声音。

张枣早期诗作对沉默世界的倾听,预示着他中期“诗,对称于人之境”这一诗学的提出,以及后期“幻觉的对位法”这一具体诗学方案的发明。在他后来一些“极端的倾听之歌”里,依然漫溢着对生命积淀的过往岁月的倾听,纵使一种幻觉化处理似乎在一定程度上消解了回忆中的“现实感”,但不妨说那正是诗歌自身的真实。

可以说,对于张枣,诗歌就是宗教,“来世”就是现世中的诗歌世界,就是语言的世界。在我看来,《镜中》这首著名的纯诗便“恍若来世”,而它却源于“追忆”:

只要想起一生中后悔的事

梅花便落了下来

比如看她游泳到河的另一岸

比如登上一株松木梯子

危险的事固然美丽

不如看她骑马归来

面颊温暖

羞惭。低下头,回答着皇帝

一面镜子永远等候她

让她坐到镜中常坐的地方

望着窗外,只要想起一生中后悔的事

梅花便落满了南山

“只要想起一生中后悔的事”,这个开头带着不容质疑的绝对性,它包容“一生”。“后悔的事”如此彻底、确凿无疑,以致“只要想起”,即有物我感应:“梅花便落了下来”。

此处只是“想”,尚未用语言忏悔。但真诚地“想”似乎比用语言“说”更深刻、更绝对。整首诗似乎自始至终都是“安静”的,那隐匿的“看”的主体,以及看到的“她”,那一连串的动作:游泳、登上梯子、骑马归来、低头、回答,等等,皆发生于“望着窗外”的片刻,或许一切只是那望的人怅然若失的意识流,在这一瞬间里却凝结着永恒:“一面镜子永远等候她/让她坐到镜中常坐的地方”。

这面“镜子”不如说就是人的心镜。如诗前述,“游泳到河的另一岸”“登上一株松木梯子”分别意味着去远与登高,故均可象征对原地与此刻的“脱离”,此种“脱离”可视为人与事在时间之流中永无复返的前往,这种前往总是意味着对“时间”的丧失,这种丧失对于生命总是一种“危险”。

而“危险的事固然美丽”,“她”是多么美丽,“游泳”“攀登”,生命是多么美好、充满勃勃生机,可是啊,“美只是恐惧之始”(里尔克《杜伊诺哀歌》)。

诗人一面看到美、意识到美,一面又哀叹这美消逝得太快。——爱伦坡曾说一个美女的死是最有诗意的。因而,诗人呼唤“美的归来”,以艺术的永恒秩序的美来超越凡俗中转瞬即逝的美。

“梅花”本如一支曲子,这是人间最美的声音与形式,“落满了南山”真是拥抱了不朽。

这首诗的主体沉浸在一种沉思默想中,因而整首诗的氛围始终弥漫着某种静默感,仿佛只是他的思想、意识在无边无际地蔓延着,静水深流着,但最后却从静默中撷取了哀婉的旋律并赋予其语言形式。

©️本文版权归作者 【文学论坛】 所有,任何形式转载请联系作者.