-

分享

- 评论(0)

- 点赞(0)

- 收藏(0)

【书评】黄仕忠 | 关于戏曲与说唱交互关系的一些思考

来源:社科文献出版社·人文万象

发布时间 2021-09-28 15:10 浏览量 886

-

分享

- 评论(0)

- 点赞(0)

- 收藏(0)

关于戏曲与说唱交互关系的一些思考

黄仕忠

序 言

戏曲与说唱是中国俗文学的主要组成部分。两者联系紧密,长期处在一种交互影响的状态之中。戏曲在诞生之初,不仅与说唱拥有相同的受众群体,而且明显受到共同审美“期待视野”的限制与影响。

戏曲与说唱都包含艺术表演与文本阅读这两个层面,按现代学科分类,它们兼属两个门类:艺术学与文学。从演出的角度来说,它们是面对剧场观众、曲坛听众而进行的表演艺术,作用于人的视觉或听觉,属于现场即时性的演出,20世纪以后,随着科技的进步,可以通过广播、碟片重听,有音像可供重复欣赏,但又不免失去“现场效果”。从阅读的角度来说,所有的艺术表演都蕴含着一种“前文本”,当其“脚本”被记录后,经过编辑印刷出版,便构成一种阅读文本,可以脱离表演而做反复诵读。这种“文本化”的过程,也是一次“疏离表演”“疏离艺术”的过程,因而引发“场上”与“案头”的争议。

文本所具有的“文学性”,不仅让它们得到记录,通过文字流传后世,还使它们通过“文本”与“主流文学”有了关联。在古代,演艺人身份低下,这多少限制了表演艺术的发展空间,而脚本所具有的“文学性”,则可以为这些民间技艺争取社会地位和市场空间。当“艺术”获得独立地位之后,人们又会从“艺术学”的立场,强调场上演出为正宗、本质,视案头阅读为“第二义”,则多少又是对强势文学挤占艺术空间的一种反拨。再者,戏本、曲本由传抄改为刊印,在一定程度上打破了“曲无定本”的状态,使得流动变化的版本得以相对固定,成为可供阅读的标准文本。

关于戏曲与说唱(包括白话小说)关系的研讨,无疑是文学研究中的重要问题,这一点早已被学者所注意,但到目前为止,进展似乎并不理想。其中关键在于,需要对所运用的观念、视野与方法加以更新,需要在更广阔的视野中做探索。既不能孤立地讨论“戏曲”或“说唱”,也不能把表演与文本完全拆分甚至对立起来,因为它们最初只是一种娱乐技艺,既需要通过“市场竞争”从行业中脱颖而出,也需要争取文人、士大夫阶层的认同、参与来获得文化地位;更重要的是,作为“娱乐产业”的一部分,它们是商业活动的一个环节,需要通过拓展“消费市场”来获得发展空间,但在迎合与引领“消费”的过程中,又受到主要消费对象的“审美制约”。戏曲与说唱就是在这样一个复杂的社会系统中共生同长、相互影响的。

一、说唱对戏曲形成的影响

说唱的出现,远早于戏曲。早在结绳记事时代,先民主要通过记诵的方式来传承历史。这种“记诵”,在许多民族表现为“史诗”(epic),其实质是“说唱”的一种。戏曲的“发生”,虽然也可以追溯到先秦的巫觋时代,但按照王国维先生的观点,中国戏曲的真正“形成”是在宋代,只是考虑到“其本则无一存”,“而论真正之戏曲,不能不从元杂剧始”。

关于“戏曲”的形成过程,王国维之后的研究者,多着重于追索代言体的“以歌舞演故事”事例,把戏曲“形成”时间不断往前提。这些早期戏剧或者“前戏剧”“雏形戏剧”,例如北齐的《代面》(《兰陵王》)、唐代的《踏摇娘》等作品,王国维也已经注意到了。但他一面说它们已经具备戏曲的要素,另一面又说它们还不是真正的戏曲,理由是“顾其事至简”,这让人觉得他总是对自己设定的“定义”摇摆不定、“自相矛盾”。事实上,王国维在撰写《宋元戏曲史》时,已经为他意中的“真戏曲”附加了“一定情节长度”这个“叙事”要素。进而在第三章“宋之小说杂戏”专门讨论了“小说”的兴起与戏曲的关系,提出:“宋之滑稽戏,虽托故事以讽时事,然不以演事实为主,而以所含之意义为主。至其变为演事实之戏剧,则当时之小说,实有力焉。”

应当重视叙事要素对戏曲形成的影响,这是戏曲史研究者的共识。不过,学者们通常高举中国史学传统,证明先秦以降就不乏叙事要素,可以为戏曲的形成提供必要条件,把“代言+故事”的表演事例作为中国戏曲形成的实例,中国戏曲形成的“先秦说”或者“汉代说”就是在这一思路下得出的结论。

其实,在王国维的意识中,这种有“一定情节长度”的故事,同时又必须有足够的“戏剧性”,从而构成一种限制:以纪实为特点的正史或稗记,都不能提供具有足够长度并且富于“戏剧性”的故事来给戏曲做叙事素材,戏曲必须借助虚构的故事。史传或民间故事虽然也体现想象力,但主要是在“事实”基础上做延展与丰富,而不把“虚构”作为直接手段。中国以虚构为基础的文学,成熟得相对较晚,所以鲁迅先生说“有意为小说”是唐代才有的事情,换句话说,“虚构小说”在唐代也还处于初兴的阶段。

中国虚构文学的大量出现,与故事虚构能力的成长和唐代讲唱文学的兴盛有直接的关系。这种变化源自佛教的发达,寺庙僧侣讲述佛教故事,因而有“俗讲”的兴盛,有按“图”说故事的形式,然后有“变文”出现,有《大目乾连冥间救母变文》《伍子胥变文》《王昭君变文》《秋胡变文》《唐太宗入冥记》等一批成熟的作品,构成“诗赞体”说唱文本。一般小说史将文言、白话的发展分为两条线索,鲁迅所说“虚构”专指唐传奇,即文言小说,而把俗讲、变文作为白话小说的源头。但说话艺术在唐代流行,并且成为文人欣赏对象,则文人的传奇创作受到当时的说话艺术的影响,也在情理之中。

至宋代,城市兴起,勾栏瓦舍中“说话”大盛,说书人有四家,最厉害的是“小说人”,“盖小说者能以一朝一代故事顷刻间提破”,也就是说即兴编制故事的能力很强。王国维说:“此种说话,以叙事为主……其发达之迹,虽略与戏曲平行;而后世戏剧之题目,多取诸此,其结构亦多依仿为之,所以资戏剧之发达者,实不少也。”

真正成熟的戏曲样式是元杂剧,它以一人主唱,以旦角或末角的表演为中心,这种表演体制显然有说唱表演的深刻印记。所以清人毛西河说杂剧从“连厢”变化而来,即原先的说唱艺人,把说书的“叙述”改为代言演出,即可从说唱变成戏曲。也就是说,只要把宋杂剧、金院本的角色表演,与宋代以降的说唱体制相结合,就可能导致从宋杂剧到宋南戏、元杂剧的“基因突变”。尽管这只是一种推测,但可能离事实不远。

现存来源最早的南戏《张协状元》,在开头便是先演出一段“诸宫调”。一部戏先以一段诸宫调来开场,说明南戏自身还未取得足以自立的地位,仍需要诸宫调来做垫场。同时这也表明,这部戏是在同题材诸宫调的基础上改编而成的。

戏曲作为一种“综合性”的艺术,可以说就是用宋杂剧的角色体系来演出宋代说唱故事而形成的一种新型艺术。宋南戏、元杂剧皆从说唱中汲取过养分,说唱为戏曲提供了成熟的故事与题材,也为戏曲演出提供了故事“躯干”。说唱的发展,促使“虚构文学”茁壮成长,为“真戏曲”的出现奠定了虚构叙事的基础。

二 、说唱观众的审美习惯对戏曲演进的影响

说唱表演,对于观众而言,其最大关注点是“听”,而不是“看”。通过想象,观众在脑海里将表演者的语言叙说转化为场景。只是表演者既“出”又“入”,在通过叙述铺垫、过渡时,用的是叙述者视角,但模拟人物的语气进行直接表达时,便又拥有角色“代言”特性,其在两者之间可以自由地切换,并且通过语音、语气的变换,模仿多个人物,将听众带入虚拟的作品世界之中。

这样的表演方式养成了习惯于“听”的观众。高度浓缩的讲唱故事与成熟的演剧角色体系相结合,就构成了元杂剧的勃兴。另外,观众的审美习惯、审美期待也影响甚至制约着杂剧艺术的发展。

杂剧的体制,是一种“代言”体制,但又明显带有“说唱”叙事的痕迹。所谓“一人主唱”,用的是源于说唱的表演方式:一人为主,旁人为辅。在表演中,“叙述”的要素依然占有很大的比例,还不是充分的“代言体”,也还不是充分“戏剧化”的表演,只有单主角,而无法表现“末旦”或“生旦”的双主角,也无法演出同等分量的“对手戏”。

关于战争场景的表演便是最典型的例子:先用楔子表演武打场面,然后在第四折用探子上场,以唱叙的方式把战斗场景演唱一遍。这与其说是“戏曲演出”,还不如说是“说唱表演”。它与唐代“变文”观图而铺叙故事,可以说一脉相承。

王实甫《西厢记》用五本杂剧的篇幅来叙述一个长篇故事,但在具体展现时,主要仍是用一个角色的视角来唱出其他角色的心理、神态,借助五本的篇幅与变通的做法,通过变换主唱角色来完成长篇故事的叙述,从中明显可以看到杂剧体制的限制。换个角度说,其实是宋杂剧与说唱结合诞生新的艺术体裁之后,说唱“基因”在“元杂剧”中的顽强体现。

再如关汉卿《单刀会》,前两折用了侧面烘托的手法,设定鲁肃对关公的情况一无所知,以便让乔公、司马徽来“唱叙”关公,而不是用关公自己的行动语言来表现。换言之,如何在舞台上用“戏曲方式”来表现人物,对于杂剧初兴时期的作家与演员来说,仍在摸索、学习与尝试的过程之中。

北宋的杂剧大略以滑稽调笑为主。演员的夸张表演与滑稽故事的特质,可能在某种意义上限制了演剧艺术的提升。演员的地位以及他们自身的视野、修养,决定了宋杂剧的社会地位,也影响了技艺的文化地位。单纯靠这些“演艺人”自身是无法打通艺术通向上层社会的道路的。

元杂剧地位的“提升”,主要是通过提升剧本的文学性达到的,而非通过对演剧艺术的提升完成的。

元杂剧一方面借鉴说唱的叙述方式,获得足够长度的严肃故事,拓展了戏曲的“生活容量”,另一方面通过一人主唱体制,用大套曲文来淋漓尽致地表达人物的内心世界,因而有《汉宫秋》《梧桐雨》第四折这样光彩夺目的曲词,从而在“文学”层面赢得了文人士大夫的喜爱,成功改造了戏曲的“品格”,使其可以与诗、词、曲(文人散曲)相提并论,进而得以跻身“乐府”、获得“传奇”之名,进入主流文学艺术的行列。

元杂剧为了突出主唱者,通过压缩其他角色的表演空间来为主要角色提供充分的舞台表演空间,一角显而众角微,导致“关目之拙”,但这种方式又为“虚构”的世界提供了巨大的空间:元杂剧的构想,就是选取一个特定视角,通过假设的故事前提,来构建一个独立的作品世界,在这假定的世界里,让主角得到充分展现。而这“虚构世界”,其实便是王国维所说的“意境”,也即元人创造的作品世界。

元代作家对戏曲的“假定性”“虚拟性”“写意性”其实有充分的认知,而并不仅仅追求“生活的真实”,他们只敷演在假定条件下的“作品世界的真实”。这所谓“假定条件”和“假定性”,便是很多情节设定存在明显牵强之处的原因,但这是为作者与观众的审美习惯所接受的。所以王国维说:“彼以意兴之所至为之,以自娱娱人。关目之拙劣,所不问也;思想之卑陋,所不讳也;人物之矛盾,所不顾也。彼但摹写其胸中之感想,与时代之情状,而真挚之理,与秀杰之气,时流露于其间。故谓元曲为中国最自然之文学,无不可也。”

所以,离开说唱艺术,也就不能说清楚元人杂剧的特色。一方面,对说唱的借鉴是元杂剧骤然兴盛的要素之一;另一方面,这种一人主唱的形式毕竟限制了“充分戏剧化”的表演。所以,随着观众对“戏曲表演特性”的日渐了解和接受,“表演艺术”因长期积累而日渐成长,观众的“审美期待”必然会发生变化,从而埋下杂剧衰落的根子,最后由有更充分舞台化可能性的南戏在借鉴与吸收杂剧文学的成就之后取而代之,进而在明代中叶之后成为戏曲发展的主流。

同样,从宋代南戏兴起到元末诞生的《琵琶记》,也都与说唱有紧密的联系。《琵琶记》的前身是《赵贞女蔡二郎》,后来附会到蔡中郎(蔡伯喈)身上。陆游在宋宁宗庆元元年(1195)就在乡间听到盲翁唱鼓词,中有“死后是非谁管得,满村听说蔡中郎”之句。说明这一故事在说唱与戏曲中同时繁衍着,而很有可能是说唱在前而戏曲改编在后。到了元代末年,高明在鄞县(今属浙江宁波)完成南戏《琵琶记》,剧中也直接运用了大量的说唱表演。其中如“里正抢粮”出,里正、社长、张大公都有七字句式的大段韵白,是直接对诗赞体说唱的移植;第三出院子道牛府光景,第九出状元游街关于马的叙述,与第十五出黄门官用赋体陈述皇家气象,其实都是类似“数来宝”的曲艺表演。明代演出本中还增加赵五娘弹唱一篇七言句式的《琵琶词》,则更是说唱的发挥。这种源自说唱的表演甚至也成为后世折子戏表演的一种特色,例如那篇“黄门赋”在明清时期也经常被选本选录,经常被“点戏”,而事实上这个折子里没有什么“戏剧性”,但如果看过话剧《茶馆》演出的观众,一定可以联想到剧中报菜名的那个表演场景。这是戏曲对说唱表演的直接移植。

三 、戏曲与说唱的相互影响

宋元的说唱文本基本失传了。即使有一部分元刊的“平话”保存了下来,也只能算是一种“速记”,而不是对脚本的如实记录。明代成化间说唱词话有出土留存,但不是很多,所以关于宋元明时期戏曲对说唱的影响,缺少文献佐证。不过在清代之后,则不乏事例,最典型的是“子弟书”。

子弟书是产生于旗人子弟的一种说唱样式,主要流传于京津地区和东北,随清亡而消亡。在现存的400多种子弟书中,有120多种来自戏曲。观戏是八旗子弟最喜爱与熟悉的娱乐活动之一,所以子弟书的很多曲目都直接改编自昆曲与乱弹,有些直接将戏中的曲词稍加点窜而成,有的则是据演出场面取一视角再做叙写。

说唱文学对戏曲的改编,主要有两种方式:一是以戏曲故事为基底再做铺叙生发,使情节更为曲折,细节更加丰富多彩;二是借助戏曲中的名段、名折再做深化。子弟书及晚清民国的小段鼓词主要是用后一种方式改编而成。

说唱艺人或说书的编写者借助戏曲来进行改编,其中对某些场景的细致铺叙,其实是对舞台演出场景的一种再叙写,这让我们联想到唐代变文以来的说唱传统:按图说事。只是在戏曲表演更为普及之后,这“图”不再是平面二维的,而是立体三维的,有活生生的演出作为参照。在戏曲通过曲文对人物内心做深入剖析、挖掘、叙写的基础上,这些说唱篇章对人物心理的阐发也获得巨大的进步。说唱文学具体对戏曲做了怎样的借鉴,对于各类说唱体裁与说唱文本有怎样的影响,正是我们今后应当深入展开的课题。

事实上,说唱艺术在各地兴盛的过程中,也继续演绎着从地方性的说唱体裁到地方戏曲声腔剧种的衍生过程。例如浙江嵊州的“越剧”,最初是晚清时期的一种说唱表演,以唱腔清丽而吸引听众。在浙南乡村的一次演出中,因为当地村民怂恿,戏班改叙述为“代言”,分人物角色进行扮演,于是一个新的剧种诞生了。贵州的“地戏”与说唱的关系更为直接,在20世纪80年代初,他们演出三国戏使用的就是说唱甚至小说文本,在“代言”之中夹杂着叙述情节、交代场景的陈述。这在某种意义上与宋元“成熟戏曲”的出现过程颇相类似。

从唐代俗讲到宋金诸宫调,是从诗赞体到曲牌体的变易,宋代南戏和元代北曲杂剧,也应用了这种曲牌联套形式,共同构成了对唐宋“声诗”和“词”的继承与发展,并且达到文学的高峰,因而唐诗、宋词、元曲并称,作为“一代有一代文学”之表征。而到明末清初,滚调和滚白的兴起,让七言诗赞体再度进入演剧的视野,之后则在以曲牌体为代表的雅部与以板腔体为代表的花部之间的内部竞争中,改变着戏曲史的走向。在某种意义上,板腔体戏曲也可以视为诗赞体说唱的一个变种。说唱在这背后的传承以及对观众认同感所发挥的作用,则需要做进一步研讨。

四 、戏曲和说唱作为“文本”之一种的再认识

宋元以降,戏曲借助元杂剧和宋元南戏及明清传奇的形式,从“文学”的视野获得了“文体认同”;说唱则借助小说、词话等形式实现了跨观感的文本呈现。元末明初以降,它们都经历了一个从艺术表演转化为阅读文本的过程。在这个过程中,出版业的发展起到了重要的催化作用。

元杂剧尚有元刊本留存,即大家熟知的“元刊杂剧三十种”。它的重点在曲文部分,不录白文,对白科介只做“一折了”“一折云了”之类的省略。所以狩野直喜认为这种刊行物属于“掌记”之体。也就是说,它是观剧、听戏的辅助之物,而不是单独的阅读文本。其后,明初有朱有燉的“全宾”杂剧刊行,说明保留完整的宾白并非通行的惯例,但这种“全宾”方式,也说明杂剧文本作为读物有其存在的价值,读者对此有需求,存在市场销售空间。

这种阅读型刊本在明代经历了渐进式的变化。以《琵琶记》为例,现在可考最早的版本是清陆贻典曾据以抄录的底本,大约出现在弘治前后,不分出,曲文不分大小字,曲白连排,出与出之间只用一个“○”作标识。到嘉靖刻本,分出,但无出目;之后以字数不等的句子作为出目,到万历初,则变成四字规范出目。同时,排版逐渐往便于阅读方向变化,每出有出目,大字标题,单独一行,正文曲牌顶格,白文退二格小字,曲文区别正衬字,曲牌前附注宫调、引子、过曲,下场诗单独排作两行。也就是说,从“掌记”体到汲古阁《六十种曲》这种标准的戏曲阅读文本排版格式,是在有明近三百年的出版变迁中逐渐形成的,后者也被今天的戏曲标点本所接受,成为标准范式。

另外,这个过程其实也是“传奇”作为一种新“文体”逐渐被文人士大夫所接受的过程。文人进而又用自己的方式对这种格式进行创造,使其作为传统的“记”这种文体的变种而得到认同,形成一种新的写作文体。明清传奇的兴盛,大量案头型剧本的出现,即体现出它已经在“文体”上获得“文学”的认同,而区别于舞台艺术。

同样,从宋元说唱的繁盛到明代《三国志通俗演义》《水浒传》等文本写定,再到《金瓶梅词话》出现,一批长篇小说在多次刊刻过程中逐渐定型,说明“说唱文学”作为阅读文本,在这种转化过程中作为一种新的文体被接受。这种新文体,在西学东来之后,参照西方的文体观念,被纳入现代意义上的“小说”范畴,一部分源自说唱的长篇被称为“白话小说”,一些短篇则被称为“话本小说”,而真正原生态的说唱体裁,则被摒弃于“小说史”之外。何以如此,则是另一个值得探讨的话题。

到了晚清民初,戏曲与说唱还充当过一种“过渡文体”。晚清时期,“报刊”在从外国引入之初,只是提供了“交流平台”、传播载体,还没有专属的“报刊文体”。当时,报刊中面向大众的版面大多采用通俗文体,其中就借用了说唱体裁(包括以唱为主的韵文),如广东的报刊采用“龙舟歌”“南音”,上海报刊采用“弹词”等形式,京津则会用鼓词、快板,品类丰富,数量众多。其次是借用戏曲文体,晚清报刊上登载有大量的“传奇”剧本。这些“剧本”其实完全不能在舞台上演出,它的实际功能接近于后世报刊的“通讯”,是以人物或事件为中心的另类“报道”。而真正的“报刊文体”,则在比较长的一个时段内,通过与读者的互动才慢慢确立起来。

所以,说唱与戏曲从表演到文本、从艺术体裁到“文体”的变迁,以及它们与文学史、文体演进史的关系,也是值得深入探讨的内容。

余 论

“戏曲”这个词,虽然在元初就已经有人使用,但颇少见,直到清末以前,中国人习用的是“戏”“剧”“戏文”“南戏”“杂剧”“院本”“南词”“传奇”等词,而并没有用这个词来指代我们现在所说的“戏曲”。首先广泛使用“戏曲”这个名词的,是明治之初的日本人。当时日本没有与西方对等的戏剧体裁,他们借用“戏曲”这个词来对译西方戏剧“drama”,其日文注音则是“净琉璃”,主要是指脚本(剧本),后来则另设“演剧”一词来表达“表演”的意思。

更有意思的是,日本人用这个词,又是受英国人马礼逊的《华英字典》的影响。马礼逊在为词典选词条时,录了明人臧晋叔《元曲选》卷首的 “唐有传奇,宋有戏曲,金有院本杂剧” (臧氏实引自元末明初陶宗仪《辍耕录》),用“drama”对应“戏曲”,日本人编辞典时参照了英国人的双语辞书,于是又用“戏曲”来回译“drama”。“戏曲”这个词在明治时期得到广泛使用,不仅用以指当时日本人创作的剧本,也用来指代中国古代戏曲,并为中国文学设立了一个“戏曲小说门”。20世纪初,中国人借鉴日本,又引进了这个称呼,如陈独秀模仿日本明治初年的做法,提出“戏曲改良”(1904),到王国维写成《宋元戏曲史》(1912),“戏曲”一词成为中国传统戏曲的专有名词。只不过日本人使用此词,主要指剧本,而在中文语境下,在经过人们的“活用”之后,“戏曲”不仅指文本,也兼指“戏曲活动”(包括舞台表演),于是“戏曲”应以舞台为主还是以文本为主,则成为晚近人们议论不休的话题。

说唱文学一直没有获得独立的学科地位。虽然20世纪30年代郑振铎《中国俗文学史》的编纂涉及这一议题,但“俗文学”本身也只是一个类别,而不是一种体裁,其中最主要的品类“戏曲”“小说”已独立成家、分离出来,剩下的最主要的体裁“说唱”仍无所归依。

我们今天讨论戏曲与说唱的关系,既要看到其外部关系,也要注意其内部互动关系。其本身既是表演艺术,也是阅读文体。说唱、戏曲的表演都具有“前文本”性质;一旦作为刊本传播,它们又都是真正的阅读文本。由这种文本又衍生出与阅读相适应的新文体:带有说唱和戏曲印记的阅读文本,如保留“且听下回分解”的小说,又如延续剧本格式的戏曲刊本。

另外,真正的戏曲演出文本与供阅读的案头文本又是有其分野的。例如,明代的内府抄本杂剧及内府教坊编演本杂剧保留了真实演剧所用的脚本面貌。究其原因,可能与演剧的“审查”制度有关。参照清代宫廷曲本中“库本”“总本”与“安殿本”的区别,就可以知道内廷演剧禁止脱离经过审查的剧本而即兴发挥。所以,它们作为阅读物,才显得过于繁复,重复的场景与语句过多。相较之下,文人剧作对话简洁,很少枝蔓,重点渲染他们所擅长的“曲词”,通常故事对白的可演性不够,很少有单独游离于故事之外的小故事或段子表演,便与它的阅读“文本”性质有关。

(作者:黄仕忠,中山大学中国语言文学系教授,中国古文献研究所所长)

图书推荐

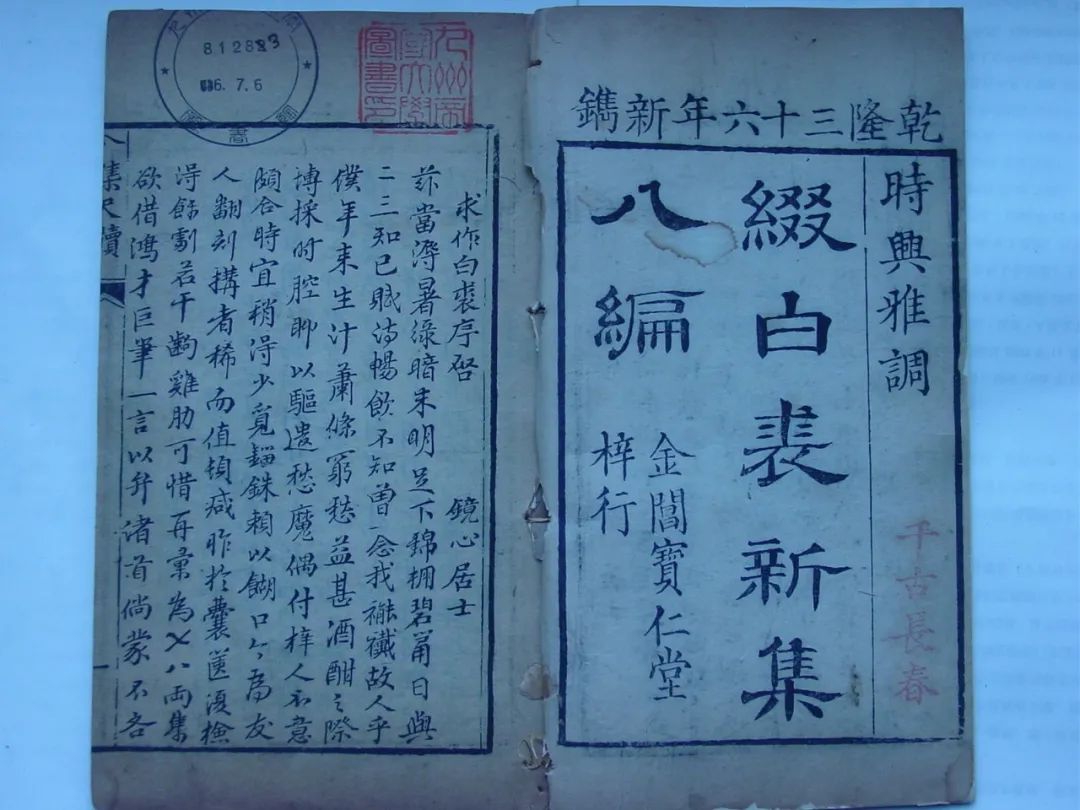

《折子戏研究》

李慧 著

2021年9月出版 / 198.00元

社会科学文献出版社

978-7-5201-8882-1

©️本文版权归作者【先晓书院】所有,任何形式转载请联系作者

- 分享

- 评论(0)

- 点赞(0)

- 收藏(0)