章节

现代城市社区的双重二元性及其发展的中国路径

摘要

本文从现有城市社区研究中存在的一些片面认识出发,以新型物业小区为原型指出现代城市社区具有“双重二元性”,亦即“共同体与社会的二元性”和“国家与社会的二元性”。在此基础上,文章进一步阐述了新型社区发展的中国路径所具有的六个方面显著特点。现代城市社区的双重二元性及其发展的中国路径特点无论对于社区建设实践还是社区理论研究都具有重要的意义。

作者

肖林 ,中国社会科学院社会学研究所副研究员,主要研究方向为城市社会学、社区研究、社会发展与治理等。

检索正文关键字

章节目录

- 一 问题的提出

-

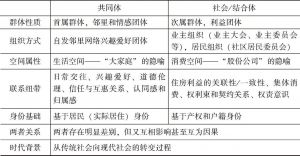

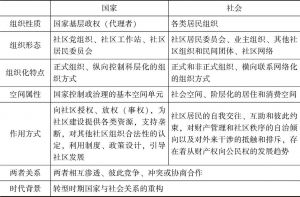

二 现代城市社区的双重二元性

- (一)共同体与社会的二元性

- (二)国家与社会的二元性

-

三 转型时期现代城市社区发展的中国路径

- (一)房地产市场与阶层化社区的形成

- (二)新型城市社区中“共同体与社会的二元性”的生成性

- (三)新型城市社区中“国家与社会的二元性”的非同步性

- (四)负面外部环境对新型城市社区发展的推动作用

- (五)社区人口结构变化对新型城市社区发展的影响

- (六)新型城市社区:城市化和网络化、现实社会与虚拟社会的微观结合点

- 四 简短的结论

相关文献

查看更多>>>